- 化石 販売【HOME】

- すべての化石・標本

- 三葉虫 販売

- 本体最長部27.5センチ!古生代カンブリア紀に繁栄した巨大な三葉虫、アカドパラドキシデス(Acadoparadoxides) 三葉虫 販売

本体最長部27.5センチ!古生代カンブリア紀に繁栄した巨大な三葉虫、アカドパラドキシデス(Acadoparadoxides)/【tr590】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

SOLD OUT 売却済み | スマホ向けサイトのトップページはこちら

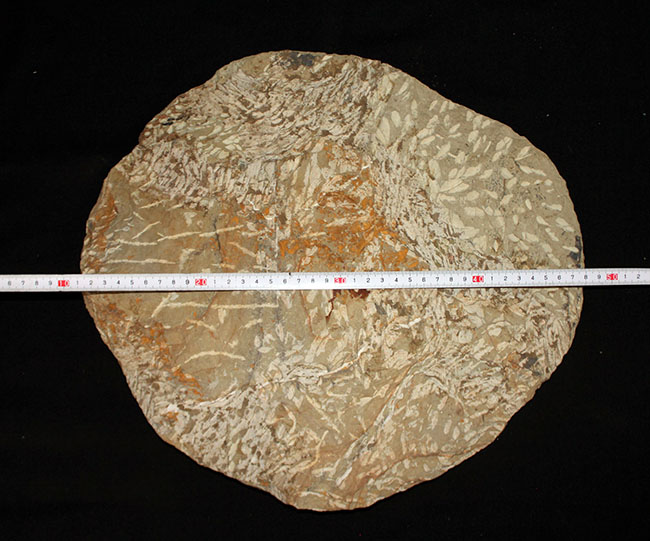

こちらはモロッコのアトラス山脈北部で採集された最も原始的な三葉虫の一つ、アカドパラドキシデスです。アカドパラドキシデスはレドリキア目を代表する大型の三葉虫で、この個体は27.5センチもあります。母岩込みで38センチ、重量は4480グラムという、まさにモンスターサイズの標本です。三葉虫は一般的に、時代が古いほど大きく、若いほど小さくなる傾向があります。アカドパラドキシデスは、大型標本の代表的な三葉虫と言えるでしょう。

アカドパラドキシデスといえば、非常に大きな頭部と、左右に伸びた頬棘が特徴的です。また、体節の縁部にはフリルがあり、尾部は非常に小さく収束しています。これらはカンブリア紀の三葉虫に見られる典型的な特徴でもあります。

色が濃い部分は最外殻が保存されている部分で、やや色が薄い部分は一枚剥けた状態の部分です。アカドパラドキシデスの眼は頭部の左右についており、あまり立体的ではなく、少し膨らんでいる程度です。

体節の縁部には小さなフリルのような構造が見られます。これは副肢と呼ばれ、移動や遊泳の役に立ったと考えられています。

最下部には小さく丸まった尾部があります。

カンブリア紀には、こんな巨大な三葉虫が海底を這っていたと思うと、胸が踊りますね。

左右最大部37.5センチほどあります。

付属のスタンドを使うと、このように立てて展示することができます。ただ、4480グラムもありますので、安定感を求めるなら、平置きをおすすめします。

100円玉との比較。古生代カンブリア紀に繁栄した巨大な三葉虫、アカドパラドキシデスです。

商品スペック

| 商品ID | tr590 |

|---|---|

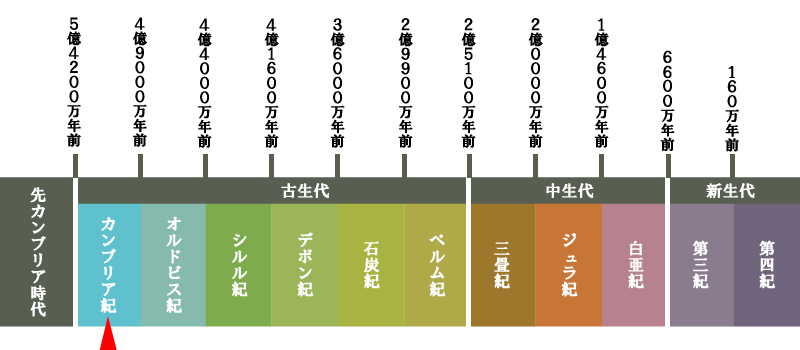

| 年代 | 古生代カンブリア紀(5億4200万 -- 5億500万年前) |

| 学名 | 本体最長部27.5センチ!古生代カンブリア紀に繁栄した巨大な三葉虫、アカドパラドキシデス(Acadoparadoxides) |

| 産地 | Morocco |

| サイズ | 本体27.5cm×25.8cm 母岩含め37.5cm×35cm×厚4cm 4480g |

| 商品解説 | 本体最長部27.5センチ!古生代カンブリア紀に繁栄した巨大な三葉虫、アカドパラドキシデス(Acadoparadoxides)。平置き展示が最も安定します。 |

この商品を購入されたお客様のお声

数字上のスペックで大きさは頭に入れていたものの、やはり直接見て驚愕的なサイズに言葉を失います。大きな三葉虫を欲しいと思っでいましたが、イメージしていたのは10センチ〜15センチ位のサイズ。長さに負けない位幅もあるので尚更巨大に感じます。

直接見れない人の為に説明すると、丸い母岩が丁度車のハンドルサイズ、本体はハンドルの内側にギリギリ収まると表現すれば良いかなと思います。三葉虫を内包したお洒落なハンドルと言ったら良いでしょうか。

急須、お茶を三、四個乗せれるオボンと言う例えも良いかもしれません。本体も人間の顔より巨大なので、切り取ればハロウィンのマスクになりそうです。三葉虫は可愛いと言うイメージでしたがこのサイズ、この見かけ。遭遇したら怖いでしょうからハロウィンにビッタリでしょうね。

Peronopsisと言う同時代の数ミリの品種を持っていますが、同時代にこれだけサイズ差がある同じ種生物が存在すると言う事はカンブリア紀に既にかなりの種の三葉虫が存在していたと言う事になるかと思います。

他人に見せたら「でかっ!!」「博物館のガラスの中でしか見れないものと思っていた」と言ってました。

コレクターからすればこうした言葉、かなり嬉しいです。ありがとうございます。

東京都/男性

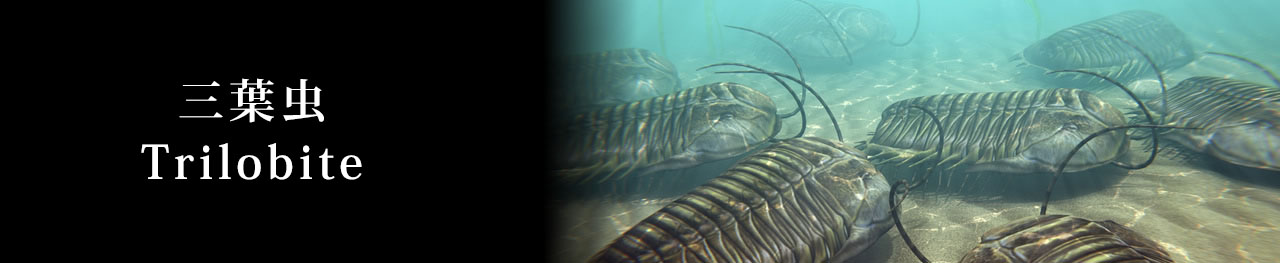

三葉虫とは?

世界の三葉虫カタログ

名前の由来(ゆらい)

三枚の葉の石

たんてきに言うと?

世界中の海に住む節足動物

どうして三葉虫は三葉虫っていうの?

三葉虫の名前の由来は、体が3つの部分に分かれていることから付けられました。背中側から見てみると、真ん中、右側、左側というふうに、3つのパーツに分かれているのです。英名のTrilobite(トリロバイト)は、『tri(三つの)+lob(葉,房)+ite(石)』という意味で、一つの言葉にすると、『三つの葉の石』となります。

どうやって身を守る?

三葉虫は敵から身を守るために体を丸めて防御していました。ちょうど現生のダンゴムシのような格好です。他には、砂から眼だけを出して様子を伺ったり、毒を出すものもいました。魚類が出現してからは、全身に鋭いトゲをもつものまで現れました。

何と種類は1万種!

三葉虫は、古生代の前半に繁栄して、古生代の終わりに絶滅しました。約3億年に渡って栄えたのです。ですから次々と形を変えていて、進化した三葉虫の種類は1万種にも及ぶといわれています。その種類の多さから日本でも大変人気の高い化石の種類の一つです。アンモナイトでにぎわう古代の海の中、覗いてみたくなりますね!

三葉虫は示準化石(しじゅんかせき)

三葉虫は、世界中の海で繁栄していて、種類も多いことから、代表的な化石として「示準化石」とされています。示準化石とは、その化石を調べれば、その地層の時代がおのずと分かるというような化石のことです。示準化石の他の例として、中生代のアンモナイトや石炭紀~ペルム紀のフズリナ、新生代代四紀のマンモスなどがあります。どれも名が知れた人気の化石ですね!

食性

ほとんど泥食性だが、捕食性や腐肉食性もいた。

生態

敵から逃れるため丸まって防御体制をとったり、砂の中から目だけ出して様子を伺ったり、毒を出して防御した種もいたと考えられる。魚類などが台頭し始めると身を守るため、全身にするどいトゲをもつ種も現われた。

種類と産地

1500属以上約1万種(0.5~70cm)があり、多くはモロッコ・ロシア・アメリカ産。日本でも産出。

眼

方解石で出来たレンズ状の複眼は様々な生息環境に応じて形状を変えてきた。カタツムリの様な長く伸びた眼、大きくなり過ぎた眼、一つ眼、無眼。