- 化石 販売【HOME】

- すべての化石・販売品

- 三葉虫 販売

- メギスタスピス 販売

- レア×レア×レア!モロッコ産のアサフス!メギスタスピス・ハモンディ(Megitaspis hammondi)の4体のマルチプレート 三葉虫 販売

レア×レア×レア!モロッコ産のアサフス!メギスタスピス・ハモンディ(Megitaspis hammondi)の4体のマルチプレート/【tr334】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

SOLD OUT 売却済み | スマホ向けサイトのトップページはこちら

モロッコ産のアサフスであると聞いて、「そんな馬鹿なっ!」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、実際に、モロッコからアサフスは発掘されています。ただ、産地Tantanの年間降水量は数mmという超が付く過酷な地域。そういった背景のせいでしょうか、まとまった数がマーケットに出ることはないのですね。

そんな背景もさることながら、この超レア種がマルチプレートなのですが、その驚きは倍増です。レア×レアな標本が、この標本を表すサブタイトルです。

それにしても中央の個体の状態、いかがですか??素晴らしいでしょうー。

尾がかわいいです。イメージで語りますが、この尾は毒を持っていそうですよね。こいつでグサっと刺したに違いない。いかにもそんな形状ですよ・・・、こいつは。この特徴的な形状がこのMegitaspis hammondiの特徴にもなっています。ロシア産のアサフスとはまた違った形状をしていますね。

このあたりいかにもアサフスらしいのですが、乾ききった地層から産出したことが容易に想像できる、クラッキーな表面がまた、アブノーマルなアサフスを感じさせますね。

細部にわたって丁寧にクリーニングされています。

言い忘れましたが、この標本、相当な大きさです。中央の本体最長部計測で30cm近くありますからね。この体節なんか、いわば山脈ですよ。

これだけのサイズがあれば、クリーニングしやすかったでしょう。

尾を少し浮かせるあたりがニクイですよね。

座布団にされているもう一体の顔がこちらに。まさかの座布団状態ですが、明確にクックリとクリーニングされています。ずいぶんむかし、3年ほど前、顔部だけが異様に丁寧にクリーニングされた標本を販売したことを思い出しました。

母岩と本体の関係は、色にも注目できます。母岩のカラーをそのまま濃くしたような本体色が、茶系の色が好きなわたくしの心をくすぐります。同系色でまとめられていますので、飾ると映えますよ。

手のサイズと比べてください。こんなにデカい標本なんです。

これだけ見れば、たしかにアサフスですね。

中央の個体ばかりに触れていましたが、実は、このプレートの中に、4体存在しています。中央の一体、座布団にされた左上の一体、尾だけ突き出している左下の一体、そして、右下に腹部を中心にクリーニングされた一体の合計4体ですね。超のレアが付く、同種が1プレート中に4体ですからね、レア×レア×レアくらい言っても差し支えないでしょう。

レアな三葉虫が、三度の飯より好きだと豪語する貴方の元にコレクションにいかがでしょうか。

面白い組織がありますね。一体なんなのでしょうか。

比較対象が非常に少ないこの標本のクオリティを論ずるのにどれだけの意味があるかとも思いますが、一般的に言って、オルドビス紀の三葉虫標本としては、十分なクオリティ。

この迫力。母岩のカットもちょうどよい塩梅ですから、縦置きも可能。他の三葉虫コレクションを圧倒してしまわないように単独で飾っていただきたいですね。単独でも、凄まじい存在感ですから。

商品スペック

| 商品ID | tr334 |

|---|---|

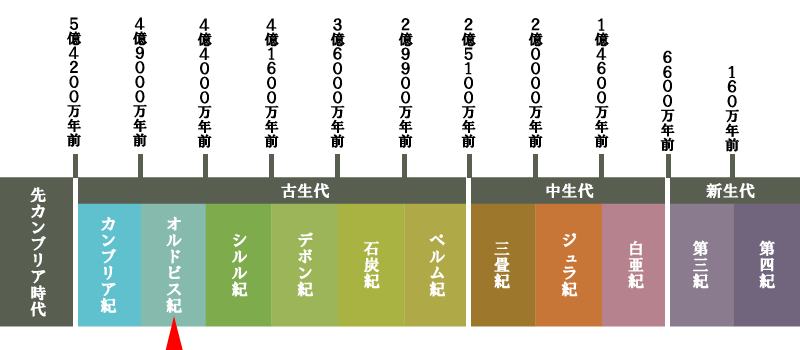

| 年代 | 古生代オルドビス紀(5億500万 -- 4億4600万年前) |

| 学名 | レア×レア×レア!モロッコ産のアサフス!メギスタスピス・ハモンディ(Megitaspis hammondi)の4体のマルチプレート |

| 産地 | Tantan, Morocco |

| サイズ | 縦29cm 横13cm(本体最長部計測) |

| 商品解説 | アサフスといえば北欧がにわかに浮かびますが、実際にはモロッコからも発掘されます。 もちろんモロッコ産のアサフスのマーケットの流通量は圧倒的に少なく、コレクションとしては大変なレア品と言えるでしょう。 三葉虫は海の生き物ですから、首長竜などの海生爬虫類が世界中から発掘されるのと同様、世界中の地層から発掘されても、何ら不思議がありません。 産地Tantanは暑いだけではなく年間を通じてほとんど降雨のない過酷な地域です。これが化石の発掘の大きな障壁になっているのかもしれません。 |

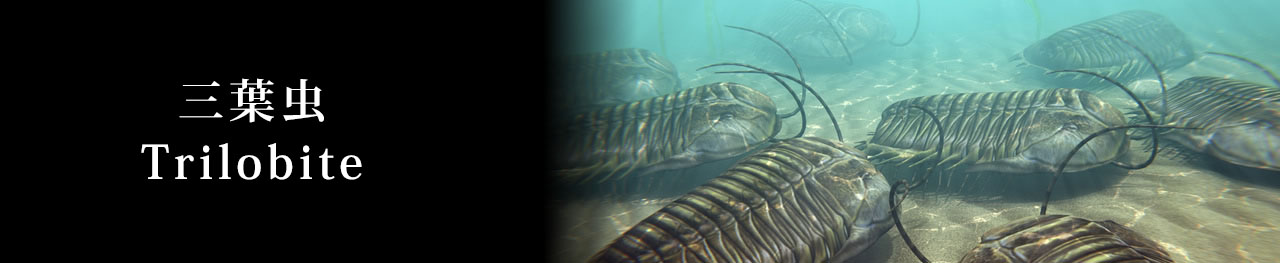

三葉虫とは?

世界の三葉虫カタログ

名前の由来(ゆらい)

三枚の葉の石

たんてきに言うと?

世界中の海に住む節足動物

どうして三葉虫は三葉虫っていうの?

三葉虫の名前の由来は、体が3つの部分に分かれていることから付けられました。背中側から見てみると、真ん中、右側、左側というふうに、3つのパーツに分かれているのです。英名のTrilobite(トリロバイト)は、『tri(三つの)+lob(葉,房)+ite(石)』という意味で、一つの言葉にすると、『三つの葉の石』となります。

どうやって身を守る?

三葉虫は敵から身を守るために体を丸めて防御していました。ちょうど現生のダンゴムシのような格好です。他には、砂から眼だけを出して様子を伺ったり、毒を出すものもいました。魚類が出現してからは、全身に鋭いトゲをもつものまで現れました。

何と種類は1万種!

三葉虫は、古生代の前半に繁栄して、古生代の終わりに絶滅しました。約3億年に渡って栄えたのです。ですから次々と形を変えていて、進化した三葉虫の種類は1万種にも及ぶといわれています。その種類の多さから日本でも大変人気の高い化石の種類の一つです。アンモナイトでにぎわう古代の海の中、覗いてみたくなりますね!

三葉虫は示準化石(しじゅんかせき)

三葉虫は、世界中の海で繁栄していて、種類も多いことから、代表的な化石として「示準化石」とされています。示準化石とは、その化石を調べれば、その地層の時代がおのずと分かるというような化石のことです。示準化石の他の例として、中生代のアンモナイトや石炭紀~ペルム紀のフズリナ、新生代代四紀のマンモスなどがあります。どれも名が知れた人気の化石ですね!

食性

ほとんど泥食性だが、捕食性や腐肉食性もいた。

生態

敵から逃れるため丸まって防御体制をとったり、砂の中から目だけ出して様子を伺ったり、毒を出して防御した種もいたと考えられる。魚類などが台頭し始めると身を守るため、全身にするどいトゲをもつ種も現われた。

種類と産地

1500属以上約1万種(0.5~70cm)があり、多くはモロッコ・ロシア・アメリカ産。日本でも産出。

眼

方解石で出来たレンズ状の複眼は様々な生息環境に応じて形状を変えてきた。カタツムリの様な長く伸びた眼、大きくなり過ぎた眼、一つ眼、無眼。