化石販売の化石セブン スマホ専用サイト

縫合線や肋が完璧に保存された美品!フランス・アヴェロン産の黄鉄鉱化アンモナイト(Ammonite)/中生代ジュラ紀(1億9500万 -- 1億3500万年前) 化石セブンスマホ専用サイト

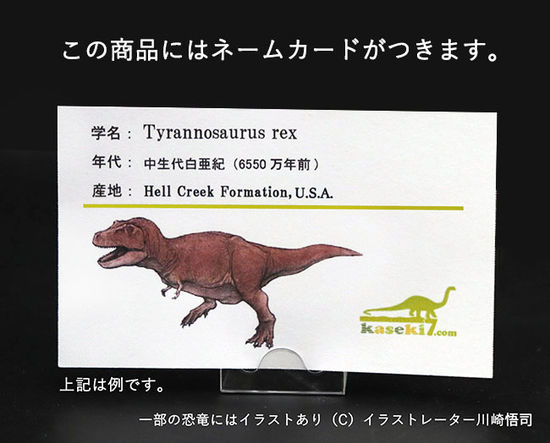

こちらはフランス・アヴェロン産のジュラ紀のアンモナイトです。全体が黄鉄鉱に置換された、いわゆるパイライトアンモナイトです。 パイライト(黄鉄鉱)は英語で *Pyrite* と書き、その語源はギリシャ語で「炎の石」という意味を持ちます。これは、黄鉄鉱が鉄などに打ち付けられると火花を散らすことに由来しています。古代ギリシャやローマでは、実際に火打ち石として使われていた記録もあります。

では、なぜアンモナイトの殻が黄鉄鉱に置き換わったのでしょうか?その理由は、長い時間をかけて元の成分が徐々に入れ替わったためです。アンモナイトの遺骸が海の深い場所に沈み、酸素の少ない(嫌気性)の環境に埋もれると、周囲にはそうした環境でも活動できる微生物が多く存在します。これらの微生物によって軟体部が分解される過程で、遺骸から発生するアンモニアが周囲の鉄と結びつき、硫化鉄が生成されます。さらに、それが化学的に安定した黄鉄鉱へと変化していきます。こうして、時間とともにアンモナイトの殻の成分が黄鉄鉱へと置き換わり、現在のような姿の化石になったと考えられています。

ポイントは「嫌気性」の環境です。もし酸素が豊富な「好気性」の環境だった場合、軟体部はすぐに分解されてしまい、硫化鉄は生成されません。黄鉄鉱化が起こるためには、海底の水流が少なく、酸素が乏しい環境が必要でした。こうした条件のもとで軟体部がゆっくりと分解され、鉄と結びついて硫化鉄が生じ、最終的に黄鉄鉱へと変化していったと考えられます。

興味深いのは、アンモナイトの特徴的な肋(ろく)や縫合線がほぼ完全な状態で保存されていることです。これは、黄鉄鉱化が極めてゆっくりと進んだことを示しているのでしょう。

殻に繰り返し見られるクビレのような凹凸は「肋(ろく)」と呼ばれます。一方、表面に刻まれた細い引っかき傷のような模様が「縫合線」です。 縫合線は英語で *suture* といい、医学用語の「縫合」と同じ意味を持ちます。その名の通り、縫い合わせたような模様に見えることから名付けられました。 この模様は、殻の骨格表層部が露出したものです。時代が新しいアンモナイトほど縫合線は複雑になる傾向があり、これは進化の過程で殻がより軽量化したためと考えられています。時代が進むにつれ、捕食者が強力になり、それに対応するようにアンモナイトも進化を遂げていったのでしょう。

本体直径最長部21ミリほどあります。アヴェロンから採集される黄鉄鉱化アンモナイトとしては平均的なサイズです。

100円玉とほぼ同じ大きさです。

価格:

商品ID:an2534

時代:中生代ジュラ紀(1億9500万 -- 1億3500万年前)

産地:Aveyron, France

サイズ:本体直径2.1cm

商品説明:縫合線や肋が完璧に保存された美品!フランス・アヴェロン産の黄鉄鉱化アンモナイト(Ammonite)

この商品は売却済みです。

このウィンドウを閉じる